窓を開けて秋風を感じていたら、風に煽られた紅葉が部屋に舞い込んできました。三階の窓から入ってきた鮮やかな葉に、思わず季節の移ろいを感じました。こんにちは、八王子校チーフの森道太郎です。皆さん、いかがお過ごしですか?

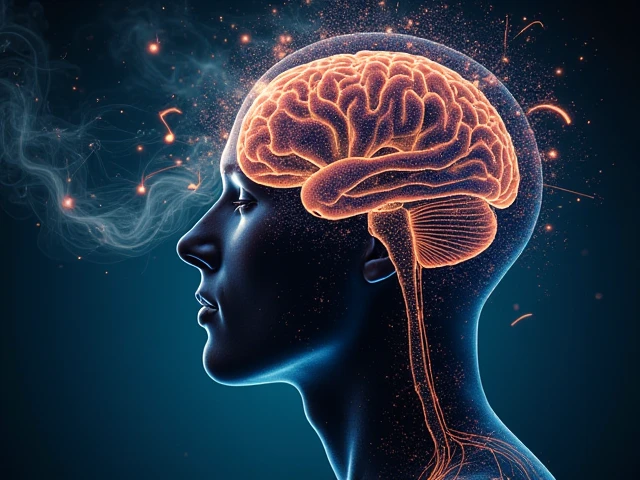

今回は、音楽が右脳と左脳のどちらで処理されるのか、という話題を掘り下げてみたいと思います。実は、このテーマには日本人特有の特徴も関係しているんです。音楽がもたらす感動の裏側にある脳の働きを知ることで、新しい発見があるかもしれません。

音楽と脳の関係

音楽は右脳で聴く?

昔、ラジオでミュージシャンが「音楽は右脳で聴いている。しかし、歌詞が入ると左脳に切り替わる」という話をしているのを聞きました。その内容に感心したのを覚えています。当時、右脳派と左脳派という言葉が流行っていましたよね。

右脳は直感やイメージを司る脳で、感性や創造性と深く関わっています。音楽そのもの、例えばメロディーやリズムは右脳が処理していると言われます。まさに右脳は感覚を楽しむ“イメージ脳”といったところです。

歌詞が入ると左脳に切り替わる?

歌詞が含まれる音楽の場合、日本人は言語脳である左脳が活発になるそうです。言葉を理解する際には、論理的な処理が必要になるためです。

興味深いのは、他国の人々、特に母国語が英語の人々は、歌詞が入っていても右脳で音楽を楽しみ続ける傾向があるということです。日本語の特性や言語文化が、この違いを生み出しているのかもしれません。

左右の脳を鍛えるメリット

利き手と脳の働き

右利きの人は左脳が、左利きの人は右脳が優位に働くと言われています。そのため、左利きの人には芸術家が多いという説もあります。私は右利きなので、少し残念な気持ちになった記憶があります。

あるプロボクサーが、日常生活で両手を使う工夫をしているという話を聞いたことがあります。例えば、箸は右手で持ち、歯ブラシは左手で使うといった具合です。私も右脳を鍛えるべく、歯を左手で磨くことに挑戦しましたが、歯医者で「磨きが甘い」と指摘されてしまいました。

音楽で脳を鍛える

音楽を聴いたり演奏したりすることは、脳全体を刺激する効果があります。特に、歌詞のある曲を聴くことで、右脳と左脳をバランス良く使うことができると言われています。

また、歌を歌う際には、メロディーを感じながら歌詞の意味を伝える必要があります。この二つを意識的に鍛えることで、より豊かな表現が可能になるでしょう。

日本人特有の音楽体験

日本語の特性

日本語は音の響きやリズムが美しい言語と言われています。そのため、歌詞を理解する際にも、言葉そのものの意味と語感の響きの両方を楽しむことができます。

例えば、「この歌詞いいよね」と話すとき、意味に感動しているのか、それとも音の響きに惹かれているのか、人によって感じ方が異なるでしょう。

歌詞の魅力に気づく

歌詞を深く味わうことで、新しい発見があるかもしれません。「そんな歌詞だったんだ!」と驚くことも多いのではないでしょうか?歌詞に込められた思いを理解することで、音楽をさらに楽しむことができます。

まとめ

音楽を右脳で楽しむのか、左脳で楽しむのかという議論は、単なる好奇心を超えて、私たちの脳の働きや感性に迫る興味深いテーマです。日本語特有の特徴を踏まえながら、右脳と左脳の両方をバランス良く鍛えることで、音楽の楽しみ方がより広がるでしょう。

あなたはどちら派ですか?ぜひ、自分なりの音楽の楽しみ方を探求してみてください。

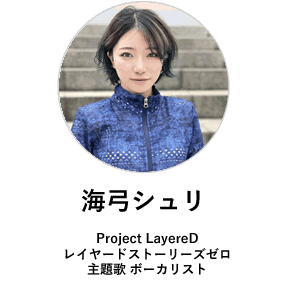

この記事を書いた人

東京都出身。東京ミュージック&メディアアーツ尚美Vocal学科オペラ専攻に特待生で入学。卒業時に優秀者卒業演奏会に選ばれる。二期会オペラ研修所本科第59期修了。自ら作詞作曲をするバンドを結成しYAMAHA Tokyo Band Summit 2004 Final Live動員賞受賞。聴視激エンターテイメントで初代エンタメキングを受賞。